Nous vous proposons aujourd'hui deux articles à propos de la loi Molac (relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion) issu du média The Conversation.

Le premier article est de Pascale Erhart, universitaire, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg et Directrice du Département de dialectologie Alsacienne et Mosellane :

« L’alsacien n’existe pas » : wàs isch los ? (qu’en est-il ?)

Pascale Erhart, Université de Strasbourg

Au lendemain de l’adoption de la loi Molac, avec un vote unanimement favorable de la part des députés alsaciens présents à l’Assemblée, le quotidien Les Dernières Nouvelles d’Alsace (09/04/21) titre en Une « Langues régionales, une loi qui protège l’alsacien ». Une semaine plus tard, la Une du même journal (18 avril 2021) revient sur le sujet en posant cette fois la question « De quelle langue régionale parle-t-on ? », à laquelle une page complète tente ensuite de répondre.

Le flot de commentaires suscité par la diffusion de cet article sur Facebook révèle de fortes tensions dans les discours sur les langues en Alsace et les représentations qu’en ont les différents commentateurs. Entre « D’abord les gosses doivent apprendre à parler et à écrire le français correctement » et « seule la langue allemande peut être enseignée », en passant par « l’alsacien n’existe pas », toute une myriade de positionnements, qui n’ont, au fond, rien à voir avec les langues elles-mêmes, peut être observée. Nous proposons ici quelques éléments d’éclairage pour tenter de comprendre une situation fort complexe.

Qu’entend-on par « alsacien » ?

Construit à la fin du XIXe siècle sur une logique de différentiation et d’affirmation identitaire (par rapport au reste de l’Empire allemand), ce glottonyme désigne généralement un ensemble de parlers franciques et alémaniques en usage en Alsace depuis le Ve siècle. Bien que ces parlers dialectaux fassent partie du continuum dialectal allemand, ils ne sont plus que rarement nommés « ditsch » (allemand) ou « elsasserditsch » (allemand d’Alsace) par leurs locuteurs qui préfèrent les termes englobants « elsassisch » (alsacien) ou « le dialecte » dans les dernières enquêtes menées sur le terrain. De manière plus marginale, le terme « alsacien » peut aussi désigner le français régional parlé en Alsace, marqué par le fameux « accent alsacien ».

L’observation des pratiques révèle que ces parlers dialectaux font partie des langues dites « régionales » les plus vivaces de France, et ce malgré le très net déclin de leur pratique : en 2001, l’Insee déclarait « l’alsacien, deuxième langue régionale de France » avec environ 500 000 locuteurs, tandis qu’en janvier 2020, l’IFOP publiait les résultats d’un sondage indiquant que 30 % de la population déclaraient « parler principalement l’alsacien » ou être « bilingue français-alsacien ». Cependant, la transmission intergénérationnelle semble aujourd’hui quasiment à l’arrêt : dans la même enquête, 82 % des moins de 35 ans déclarent parler « uniquement français ».

Sous les effets conjugués du traumatisme de l’annexion au IIIe Reich (qui délégitimise – pour de bon ? – l’allemand standard exogène) et de la politique de francisation massive qui s’en est suivie, ainsi que des changements profonds connus par la société à partir des Trente Glorieuses, une grande partie de la population alsacienne, dont le rapport subjectif aux langues est complètement bouleversé, a en effet cessé de parler et/ou de transmettre sa langue ancestrale pour adopter de plus en plus fréquemment le français, devenu la seule langue légitime.

Quelle est la « langue régionale » enseignée en Alsace ?

« Langue régionale » est une désignation plutôt récente et préférée en France à celle de « langue minoritaire », les deux ayant avant tout un sens politique : il s’agit de reconnaître des langues historiquement implantées dans une région. La Convention-cadre portant sur la politique régionale plurilingue dans l’Académie de Strasbourg (2015) donne la définition suivante :

« par langue régionale, il faut entendre la langue allemande dans sa forme standard et dans ses variantes dialectales (alémanique et francique) ».

Si la dimension dialectale est bel et bien reconnue par ce texte, les observations et travaux sur le sujet s’accordent sur le fait que sa prise en compte reste minime dans la mise en œuvre réelle de l’enseignement de « langue régionale », et que c’est avant tout un enseignement de l’allemand standard qui est dispensé, en cursus extensif (3h/semaine) ou en cursus bilingue (12h/semaine). Ainsi, dans l’Académie de Strasbourg, « la quasi-totalité (98 %) des élèves de l’école primaire bénéficie d’un enseignement d’allemand ».

Différentes étapes

Pour comprendre cette situation unique en France, il faut revenir sur les différentes étapes de la réintroduction de l’enseignement de l’allemand en Alsace après 1945. Suspendu pour la première fois dans l’histoire de la région, l’enseignement de l’allemand fait l’objet de luttes politiques et d’une forte demande sociale jusqu’en 1982, date à laquelle l’allemand, réintroduit à l’école primaire d’abord en 1952 puis en 1976, devient une des « langues régionales » de France.

Le recteur Pierre Deyon, en poste dans l’Académie de Strasbourg de 1981 à 1991, propose alors la définition suivante de « la langue régionale en Alsace » pour faire rentrer dans le cadre de l’Éducation nationale un enseignement de langue vivante qui relevait jusque-là d’une exception :

« ce sont les dialectes alsaciens dont l’expression écrite est l’allemand ».

Or cette définition repose sur une représentation diglossique de la langue (dialecte à l’oral et standard à l’écrit) qui ne correspond déjà plus aux usages des élèves alsaciens et des générations d’après-guerre au moment de sa formulation : même pour ceux d’entre eux qui sont dialectophones, l’allemand, dont le rôle est devenu périphérique dans la société massivement francisée, est perçu comme une langue étrangère.

Près de 40 ans après la mise en œuvre de cet enseignement de « langue régionale » et 30 ans après l’ouverture des premières classes bilingues, un constat s’impose : l’absence de prise en compte effective de la dimension dialectale dans l’enseignement de « langue régionale » a conduit à un décalage qui ne cesse de grandir entre le bilinguisme sociétal « français-alsacien » et un bilinguisme scolaire « français-allemand ». Au fond se pose la question des compétences linguistiques réellement visées par cet enseignement, d’une part, et du rôle que l’on veut donner à l’école dans la conservation dynamique de la langue vernaculaire, d’autre part.

Pourquoi l’« alsacien » n’est-il pas « langue régionale » ?

D’un point de vue sociolinguistique, les langues, au-delà des systèmes de signes oraux et écrits qui les composent, sont avant tout des constructions sociohistoriques : elles n’ont aucune existence ni valeur intrinsèque, et n’existent donc que pour les personnes qui les (ou en) parlent. Aussi, dénier l’existence d’une langue ne relève pas d’une catégorisation linguistique mais bien d’un jugement de valeur. Le choix des termes utilisés pour désigner ces langues est ainsi révélateur des représentations ou idéologies linguistiques qui les sous-tendent : les personnes affirmant dans nos enquêtes que « l’alsacien n’est pas une langue mais un dialecte » ont ainsi intégré l’idée qu’un dialecte, parce que caractérisé par son oralité et sa variation dans l’espace, ne serait pas digne d’être reconnu ou respecté (et donc pas enseigné) de la même manière qu’une langue standardisée.

De même, le fait que les parlers dialectaux ne soient pas standardisés conduit à l’idée qu’ils ne s’écriraient pas ou n’auraient pas de grammaire, ce qui est évidemment faux. Même si en Alsace, le terme « dialecte » n’est pas connoté de manière aussi négative que dans d’autres régions de France, dans la mesure où il dispose d’une sorte de valeur identitaire endogène pour les Alsaciens (en particulier pour ses locuteurs), son usage conduit toujours à une minoration par rapport au français, mais aussi par rapport à l’allemand standard. L’emploi du terme « alsacien », qui est désormais probablement le plus répandu dans la société, reste controversé au sein même des associations de défense des langues et cultures régionales car il autonomise les parlers dialectaux alsaciens du reste de l’espace germanophone, remettant en cause la continuité historique justifiant l’enseignement de l’allemand comme « langue régionale ».

L’ambiguïté de la définition de la « langue régionale » permet ainsi de maintenir le statu quo dans l’enseignement, mais des voix (essentiellement associatives, comme celles de l’OLCA ou du Conseil Culturel d’Alsace) se lèvent régulièrement pour que « l’alsacien » soit bel et bien présent aux côtés du français et de l’allemand dans l’enseignement, mais aussi au-delà de l’espace uniquement scolaire, et pour que cette langue, et surtout ses locuteurs, bénéficient d’une forme de reconnaissance qui leur est pour le moment toujours déniée par une partie du corps social.

Dans le contexte particulier suivant l’adoption de la loi Molac se pose désormais la question de savoir si et comment les élus locaux se positionneront par rapport à cette demande de mise en cohérence de l’usage multifonctionnel de l’alsacien dans la société et de son apprentissage possible dans l’espace scolaire. Dans sa présentation de la feuille de route de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace « en matière de bilin-guisme » le 22 avril dernier, le Président de la CEA affirme que « la généralisation de la pratique de l’allemand et de l’alsacien est un enjeu de taille », sans que l’on sache s’il s’agit là d’un objectif réellement visé, ni si un véritable changement stratégique aura lieu par rapport aux disposi-tifs existant depuis déjà trente ans. Enfin, on peut s’interroger sur la manière dont les locuteurs eux-mêmes se saisiront de ces propositions de réappropriation linguistique, dans la mesure où leurs repré-sentations des langues semblent toujours pétries de contradictions.![]()

Pascale Erhart, Maître de conférences en dialectologie et sociolinguistique, Université de Strasbourg

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Et le second article est quant à lui rédigé par des sociolinguistes d’Aix-Marseille et de Paris :

Débat : les langues régionales peuvent-elles survivre sans politique linguistique ?

AFP / L. Marin

Cameron Morin, Université de Paris et Médéric Gasquet-Cyrus, Aix-Marseille Université (AMU)

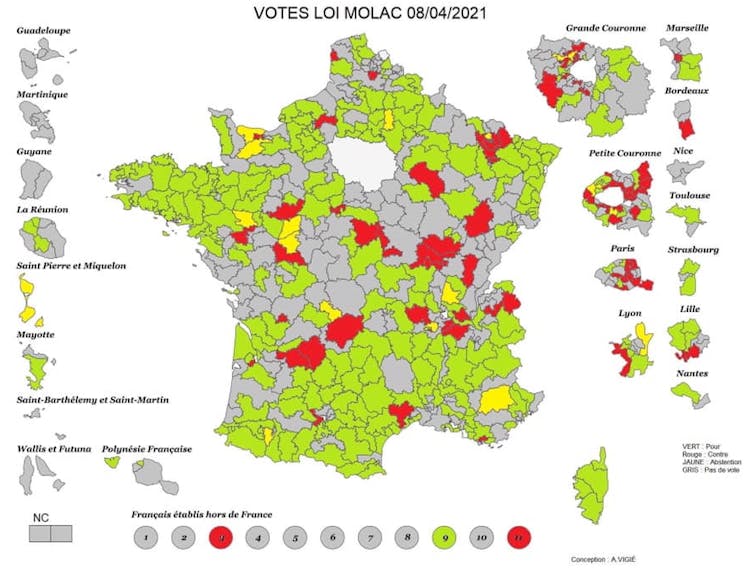

Le 8 avril 2021, une majorité de députés du Parlement français adoptaient une proposition de loi relative à la « protection » et la « promotion » des langues régionales de France, initiée par le député morbihannais Paul Molac. Baptisée « loi Molac », elle prévoit un certain nombre de mesures dans deux grands domaines : en matière d’enseignement, l’accessibilité et le financement de la transmission des langues régionales à l’école publique et privée ; en matière d’administration, la légalisation de la signalétique bilingue et de signes orthographiques régionaux, notamment diacritiques (des signes accompagnant certaines lettres pour indiquer une prononciation spécifique) dans les documents officiels.

La portée symbolique de la loi Molac, qui entérine le statut des dizaines de langues régionales du pays (dont le breton, l’alsacien, le basque, le corse, l’occitan et bien d’autres moins répandues) au sein du « patrimoine de la France » (article 75-1 de la Constitution), a été qualifiée d’« historique » dans la presse et sur les réseaux sociaux (sans doute la première grande loi depuis la loi Deixonne de 1951 qui introduisait l’enseignement des langues régionales à l’école, depuis remplacée par les lois Bas-Lauriol en 1975 et Toubon en 1994).

Pour autant, malgré une large majorité au Parlement (247 pour, 76 contre), cette loi a été débattue contre l’avis du gouvernement, et le 22 avril, une soixantaine de députés de la République en Marche (LREM) ont saisi le Conseil constitutionnel pour un recours juste avant la promulgation de la loi.

Le sociolinguiste Philippe Blanchet analyse ce recours au filtre des textes législatifs.

L’avènement de la « langue standard »

La loi Molac et les débats qu’elle suscite nourrissent au moins deux lignes d’étude qui intéressent les sociolinguistes, c’est-à-dire ceux qui étudient l’usage du langage en société et son organisation institutionnelle. Tout d’abord, pourquoi les rapports entre langue majoritaire, langues minoritaires et dialectes (variétés géographiques des langues) se font-ils sur le mode de la hiérarchie sociopolitique ? Deuxièmement, quels sont les enjeux d’une implication politique dans la vie et la survie d’une langue minoritaire ? Autrement dit, quel rôle la loi Molac pourrait-t-elle jouer dans l’avenir des langues régionales de France ?

En sociolinguistique, on s’accorde souvent à dire qu’un ensemble de langues ou de variétés de langue dans un pays s’organise selon un système de valeurs autour de la région qui concentre le plus de pouvoir politique, économique et culturel, par exemple la région parisienne en France. La variété de langue que l’on parle dans la région dominante d’un pays a de fortes chances de devenir au fil du temps la « langue standard », codifiée et normée à la fois comme variété de prestige et comme outil de gestion sociopolitique.

À lire aussi :

Entre langue et dialecte, une distinction arbitraire ?

Si la construction d’une langue standard est intimement liée à des enjeux de pouvoir, alors il devient clair que celle-ci puisse entraîner une exclusion d’autres variétés : non seulement d’autres variétés (dialectes de la langue), mais encore plus fortement d’autres langues distinctes, qui entretiennent avec le français un rapport plus ou moins marqué d’inintelligibilité mutuelle : par exemple, entre le français et le basque. Cette exclusion de fait peut se doubler d’une exclusion idéologique : vis-à-vis de la langue standard « sans accent », « pure » et « claire », les autres variétés seraient obscures, confuses et n’auraient donc pas leur place dans les affaires publiques du pays (on connaît en France comme ailleurs les problèmes de glottophobie).

En réalité, ce processus d’exclusion est au cœur de l’histoire contemporaine de la France, avec pour point de départ la Révolution française de 1789. De manière paradoxale, de nombreux philosophes et politiciens inspirés par l’universalisme des Lumières furent artisans d’une intronisation du français de Paris au détriment explicite des variétés et langues régionales. Alors qu’Antoine de Rivarol clamait « ce qui n’est pas clair n’est pas français » en 1784, l’abbé Grégoire intitulait son rapport parlementaire de 1794 « La nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française ».

L’un de ces moyens employés, identifiés également comme un mécanisme central de standardisation par le sociolinguiste Einar Haugen, fut celui de l’école. Tout au long du XIXe siècle, et en particulier pendant la Troisième République avec les réformes de démocratisation de Jules Ferry, l’école devint le lieu crucial où l’on apprenait aux élèves le « vrai » français et désapprenait les « patois » et autres régionalismes apparentés à l’obscurantisme, notamment avec la pratique du « symbole », qui consistait à affubler les enfants surpris en train de parler une autre langue d’un [ symbole humiliant].

Par conséquent, de nombreuses langues régionales ont été de moins en moins parlées par les nouvelles générations de locuteurs, et surtout de moins en moins transmises au sein des familles : certaines ont quasiment disparu, d’autres sont passées en voie d’extinction, et un petit nombre a survécu tant bien que mal par le biais d’initiatives locales et d’investissements privés, au terme d’une période que l’historien Eugen Weber appelait la fin des terroirs.

Revitaliser et soutenir des langues minoritaires

Il est important de garder à l’esprit cet héritage historique comme arrière-plan à la conjoncture de la loi Molac, en particulier son volet éducatif. La légalisation de l’enseignement de toutes les langues régionales en option dans les écoles publiques, ainsi que le financement accru de l’enseignement d’immersion dans les écoles bilingues, ont pour but de (re)donner de la vitalité à des langues minoritaires qui ne parviennent à survivre qu’au moyen d’efforts locaux, associatifs et privés considérables. Dans le cas de certaines langues minoritaires qui ne sont pas forcément moribondes, notamment certains créoles dans les territoires d’outre-mer, il s’agit moins d’une revitalisation que d’un renforcement culturel et d’un soutien symbolique nécessaire, y compris et surtout dans le domaine éducatif. En tout cas, il est difficile de ne pas voir dans la réaction du gouvernement français et de LREM le reliquat d’une peur ancienne des langues régionales, malgré une évolution dans le discours, tel que celui d’Emmanuel Macron en 2018 à Quimper : « la langue française n’est plus menacée par les langues régionales qui ont un vrai rôle à jouer ». De ce point de vue, la question récente de Paul Molac semble légitime : « Mais de quoi ont-ils bien peur ? »

Les langues régionales peuvent-elles survivre sans politique linguistique ? Peut-être, mais difficilement, voire très difficilement dans certains cas, alors que des mesures concrètes garanties par l’État pourraient changer la donne. En ce sens, la loi Molac a un fort potentiel symbolique, en ce qu’elle sanctionne une dignité des langues régionales dont la protection et la promotion deviennent un droit des citoyens et un devoir de l’exécutif.

On renvoie souvent les défenseurs des langues minoritaires devant la règle de l’offre et de la demande : s’il y avait tant d’intérêt que ça pour ces langues, il y aurait beaucoup de demandes, et donc l’offre suivrait… Cette vision « pragmatique », libérale et concurrentielle occulte le poids, comme on l’a vu, de la stigmatisation et de la minorisation de ces langues, réduites à des « dialectes » ou des « patois » guère attractifs. Une loi forte et claire comme la loi Molac peut permettre un changement de tonalité et garantir une meilleure protection de ces langues, surtout si elles sont enfin considérées comme de « vraies » langues ou des langues « tout court », dont la place est légitimée au sein de la République. « En langue comme en d’autres matières, c’est souvent la loi qui libère et la liberté qui opprime » écrivait Jean‑Marie Klinkenberg dans La langue et le citoyen en 2001.

Sans planification, une politique reste à l’état de discours ou de déclaration d’intention. Il reste à voir, si la loi est finalement validée dans son intégralité, comment elle sera appliquée sur le terrain, car c’est là que les effets de « revitalisation » des langues régionales seront les plus attendues.![]()

Cameron Morin, Doctorant en linguistique, Université de Paris et Médéric Gasquet-Cyrus, Maître de conférences en sociolinguistique, Aix-Marseille Université (AMU)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.